Gemeinsames Impulspapier der Asklepios Kliniken, der Sana Kliniken, des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes e.V. (DEKV), der Thüringen-Kliniken und des AOK-Bundesverbandes

1. Ziele der Einführung sektorenübergreifender Versorger

Die sektorenübergreifenden Versorger sind ein Kernelement der Krankenhausreform. Bei einer sinnvollen gesetzlichen Ausgestaltung, die die regionalen Bedarfe berücksichtigt, können insbesondere die folgenden zwei Ziele erreicht werden.

• Die sektorenübergreifenden Versorger können einen signifikanten Beitrag zur dringend notwendigen Einführung niederschwelliger Versorgungsangebote leisten. Das theoretische Potential an Fällen, die in anderen Versorgungsbereichen (ambulant oder hybrid) bei entsprechender Verfügbarkeit erbracht werden könnten, umfasst bezogen auf das Jahr 2023 zwischen 12 % und 18 %; unter den aktuellen demografischen sowie medizinischen Bedingungen also 2 bis 3 Mio. Fälle.1 Weitere Effekte können durch eine Verkürzung der Liegezeiten in Akutkrankenhäusern erzielt werden.

• Seit der Covid-19 Pandemie ist die Bettenauslastung nicht wieder auf die Werte von 2019 angestiegen.2 Durch eine konsequente Ambulantisierung könnte die Produktivität in der akutstationären Versorgung unter Berücksichtigung von Konzentrations- und Verlagerungseffekten gesteigert werden (Bettenauslastungssteigerung von 70 % auf 80 % bis 85 %). Dadurch kann wiederum das ärztliche und pflegerische Personal entlastet werden.

Beide Aspekte führen dazu, dass die Effizienz der Versorgung insgesamt erheblich gesteigert wird und die Effizienzgewinne zur Stabilisierung oder gar Senkung der Versichertenbeiträge genutzt werden können.

2. Identifikation potenzieller sektorenübergreifender Versorger

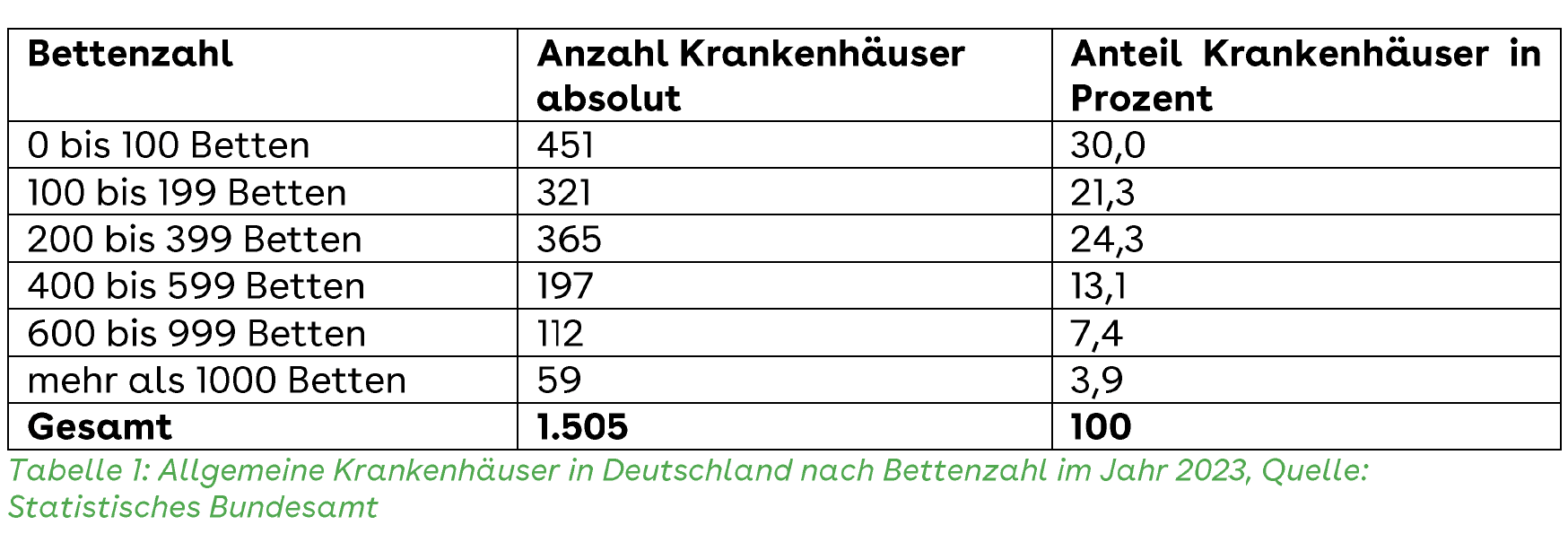

Damit eine Ambulantisierung im o.g. Umfang erreicht werden kann, ist es unabdingbar, dass die Sektorenübergreifende Versorgung insbesondere auch in städtischen Ballungsgebieten umgesetzt wird. Über die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland hat weniger als 200 Betten (s. Tabelle). Unabhängig von ihrer Lokalisation stehen kleinere Krankenhäuser aufgrund von Personalmangel und geringer Auslastung unter dauerhaftem wirtschaftlichem Druck. Die sektorenübergreifende Versorgung kann hier eine Perspektive bieten.

Zur Identifikation geeigneter sektorenübergreifender Versorger braucht es objektive Kriterien. So muss z.B. sichergestellt sein, dass Fachkliniken in dieser Auswahl ausgeschlossen werden. Neben der Betriebsgröße sind weitere Kriterien wie die Breite des Behandlungsspektrums und die Bettenauslastung erforderlich. Diese Kriterien können auf der Basis von DRGs aufwandsarm und zügig abgeleitet werden.

Perspektivisch braucht es eine sektorenübergreifende Planung durch ein erweitertes Gremium. Hierzu ist auf Landesebene ein 3+1-Gremium (Kassenärztliche Vereinigung, Landeskrankenhausgesellschaft, Krankenkassen und Landesbehörde als unparteiische Vorsitzende) einzurichten.

3. Gesetzlicher Weiterentwicklungsbedarf für eine erfolgreiche Einführung

Ausgestaltung der Versorgung

§ 115g SGB V sieht vor, dass sektorenübergreifende Versorger zwingend bestimmte akutstationäre Leistungen vorhalten müssen. Im§ 115g SGB V Absatz 3 SGB V werden die Vertragspartner auf Bundesebene beauftragt, Pflichtleistungen aus den Bereichen Innere Medizin und Geriatrie zu definieren, weitere akutstationäre Leistungen als Kann-Leistungen zu vereinbaren und akutstationäre Leistungen zu benennen, die in Kooperation mit anderen Krankenhäusern unter Nutzung von Telemedizin erbracht werden können. Da diese Festlegungen in vielen Fällen, insbesondere in Städten, nicht dem spezifischen regionalen Bedarf entsprechen, sollten diese Vorschriften ersatzlos entfallen.

Stattdessen soll derLeistungsumfang von den Planungsbehörden im Einvernehmen mit den Krankenhausträgern und den Landesverbänden der Krankenkassen festgelegt werden. Wichtig ist, dass Versorgungsformen für eine stärkere Ambulantisierung vorgesehen werden, wie die ursprünglich im Referentenentwurf des KHVVG einmal vorgesehene medizinisch-pflegerische Versorgung. Der Fokus muss insgesamt auf ambulanter Versorgung mit Übernachtungsmöglichkeit liegen. Hierbei sollten auch Ermächtigungen zu hausärztlicher und fachärztlicher Versorgung gemäß §116a SGB V berücksichtigt werden.

Ausgestaltung der Vergütung

Eine breite Einführung sektorenübergreifender Versorger benötigt eine verlässliche Finanzierungsbasis, die gleichzeitig nicht dazu führen darf, dass die Effizienzgewinne durch Kostensenkung in der akutstationären Versorgung mit Ausgabensteigerung bei den Versicherten einhergehen. Die Transformationskosten, die für den Umbau der Krankenhäuser zu sektorenübergreifenden Versorgern benötigt werden, sind vollständig aus dem Transformationsfonds zu finanzieren.

Auf der Ebene der Betriebskostenfinanzierung sind die folgenden Grundregeln zu beachten:

• Sofern in sektorenübergreifenden Versorgern weiterhin akutstationäre Eingriffe erbracht werden, sind diese nach den geltenden Regelungen der akutstationären Versorgung zu vergüten.

• Für die medizinisch-pflegerischen Leistungen, die im Rahmen der Krankenhausfallvermeidung und der Verlegungen entstehen, werden ein Tagessatz verhandelt und zeitnah eine Kalkulation eingeführt.

• Die Vergütung der ärztlichen Leistungen erfolgt nach dem Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM), ggf. sind dazu Ergänzungen im EBM vorzunehmen.

• Die Vergütung aller weiteren Leistungen, die prinzipiell durch sektorenübergreifende Versorger erbracht werden können, richtet sich nach den jeweiligen gesetzlich geltenden Vergütungsregeln dieser Leistungen.

Mittelfristig ist es sinnvoll eine Komplexitätsreduktion der Vergütungssysteme herbeizuführen. Dass sich für ambulante Leistungen von Krankenhäusern eine Vielzahl von Vergütungssystemen etabliert hat, führt in der Praxis nur zu überflüssiger Bürokratie.

Monitoring der Strukturveränderungen

Bei umfangreichen strukturellen Veränderungen der Versorgung stellt das Versorgungsmonitoring sicher, dass die jeweiligen regionalen Lösungen zu einer Verbesserung beitragen und ggf. korrigiert werden können. Als Basis können ganz überwiegend Abrechnungsdaten genutzt werden, die ohnehin vorliegen. Eine bürokratische Mehrbelastung kann somit vermieden werden. Die Ergebnisse dieses Monitorings sollten in geeigneter Form veröffentlicht werden. Die Transparenz soll die Akzeptanz für den Umbau der Versorgungslandschaft erhöhen.

1 Vgl. Pioch C, Busse R, Mansky T, Nimptsch U: The potential for performing procedures on an outpatient rather than inpatient basis: A nationwide analysis of hospital discharge data in Germany for the year 2022. Dtsch Arztebl lnt 2025; 122: 151-5.

2 Goerdt, G., Wolff, J., Malzahn, J. (2024). Dokumentation des stationären Produktivitätsverlusts. In: f&w. Krankenhausplanung: Die Erneuerung beginnt in NRW. Ausgabe 9/2024. Verfügbar unter: https://www.bibliomedmanager.de/fw/artikel/51346- dokumentation-des-stationaeren-produktivitaetsverlusts